美唄市医師会・上田 明希

|

心肺蘇生法について 美唄市医師会・上田 明希 |

|

心肺蘇生法や心臓マッサージについて、大切だと知りつつも、近寄りがたい印象を抱いていませんか?

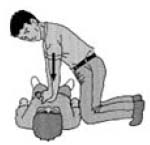

蘇生法には世界基準があり、今年10月に取り組みやすいよう改定されました。 蘇生法は10年以上 A(Airway気道確保)→B(Breath呼吸補助)→C(Circulation心臓マッサージ) の順で行うように説かれていましたが、今回の改定では心臓マッサージと電気ショックが特に重要な要素だと強調され 、C→A→Bの順で行うように変更されました。これは、AやBはあごを持ち上げたりのどに息を吹き込んだりと、 技術的、心理的に一般の方の抵抗が大きく、そのために心肺蘇生法自体が敷居の高いものになり実践されにくいこと、 また、心臓マッサージだけでも蘇生の成功率が上がり、その開始が早ければ早いほど有効だと示されたことが大きな 理由です。倒れた人を見つけ、呼びかけに反応がなかったり息をしていないと気づいたとき、蘇生を始めます。 難しそうに思われるかもしれませんが、胸の中央に両手のひらを重ねて置き、そのまま5cmほどへこむまで素早く 押し込む、という単純な行為を1分間に100回以上(1秒に2回)繰り返せば良いのです。 救急隊が到着するまで、そのペースをできるだけ保ち、可能であれば気道確保や呼吸補助、電気ショックを組み合わせます。 周囲の助けや救急車を呼ぶことも大切ですが、蘇生行為を少しでも早く始めることで、倒れた人の社会復帰の可能性が増えます。 蘇生を開始する勇気が、命を守る大きな力になります。講習会などを受講し、身近な人を救いましょう。 (執筆者紹介/北海道中央労災病院せき損センター整形外科副部長)  |